Grundlagen von Leitungsrohr Berechnung der Wanddicke unter äußerem Druck

Wie äußere Boden- und hydrostatische Drücke die Rohrdichtigkeit beeinflussen

Äußere Bodenverdichtung und das Gewicht des darüber liegenden Wassers erzeugen Kräfte, die gegen die Seiten der Verrohrung drücken und diese gefährden. Je tiefer die Bohrung voranschreitet, beispielsweise etwa 100 Meter in die Tiefe, desto höher wird der allein durch das Wasser verursachte Druck – gemäß Branchendaten aus 2023 steigt er um rund 1,02 MPa. Die Situation verschärft sich zusätzlich bei schwierigen Gesteinsformationen, wie beispielsweise quellenden Tonlagen, die den seitlichen Druck tatsächlich noch weiter erhöhen. All diese unterschiedlichen Belastungen zusammen führen dazu, dass Ingenieure von einem sogenannten Ringspannungszustand in den Rohrwänden sprechen. Das bedeutet, dass die präzise Berechnung der erforderlichen Wandstärke für jeden, der katastrophale Schäden vermeiden möchte, von größter Bedeutung wird – Schäden, bei denen die Verrohrung unter Druck zusammenbricht oder sich in geraden wie auch geneigten Bohrlöchern nach außen wölbt.

Grundprinzipien der Berechnung der Rohrwanddicke unter äußerem Druck

Bei der Bestimmung der Wanddicke von Casing unter äußerem Druck ziehen die meisten Ingenieure den ASME B31.3-Standard heran, um den Kollapswiderstand zu berechnen. Dabei wird eine entscheidende Formel angewandt: t_min ergibt sich aus (äußerer Druck multipliziert mit Außendurchmesser) geteilt durch (zweimal Festigkeitsgrenze des Materials mal Verbindungseffizienz plus 0,4 mal äußerer Druck). Umgangssprachlich ausgedrückt: t_min steht für die minimal erforderliche Wanddicke, P_ext ist der gemessene äußere Druck, D_o bezeichnet den Außendurchmesser des Rohrs, S repräsentiert die Festigkeitsgrenze des Materials und E berücksichtigt die Effizienz der Verbindungen. In der praktischen Anwendung gilt es, einen optimalen Ausgleich zwischen Sicherheitsreserven und realen Produktionsgrenzen zu finden. Eine zu dicke Wandung verursacht erhebliche Mehrkosten – aktuelle Daten von SPE Drilling (2022) zufolge zwischen etwa 18 und 42 US-Dollar pro laufendem Fuß.

Die Bedeutung von Formation und Geopressure-Daten bei der ersten Schätzung der Wanddicke

Geomechanische Modellierung von Gesteinsarten und Porendruckgradienten bestimmt die Baseline-Anforderungen an die Wanddicke. Schieferformationen mit einem äquivalenten Bohrspülengewicht von 2,1+ sg erfordern eine um 15–25 % größere Wanddicke im Vergleich zu stabilen Sandsteinformationen. Echtzeit-Logging-while-Drilling (LWD)-Daten ermöglichen nun dynamische Anpassungen während des Einbohrens.

Fallstudie: Tiefe Bohrung im Sichuan-Becken mit hohen äußeren Lasten

Eine 7.850 Meter tiefe Gasbohrung im Longmaxi-Schiefer in Sichuan benötigte ein N80-Kasrohr mit einer Wanddicke von 18,24 mm, um äußeren Lasten von 138 MPa standzuhalten. Nach der Installation durchgeführte Kaliper-Messungen bestätigten eine Ovalität von <0,3 %, trotz tektonischer Spannungen aus drei Störzonen, was den auf ASME basierenden Designansatz bestätigte.

Neuer Trend: Echtzeit-Geodruck-Modellierung bei der Auslegung von Kasrohren

Fortschrittliche Anbieter integrieren nun maschinelles Lernen mit verteilten faseroptischen Sensoren, um die Verkleidungsmodelle während des Zementierens zu aktualisieren. Dieser geschlossene Ansatz reduzierte Einsturzvorfälle in HPHT-Bohrungen um 41 % bei Feldtests im Jahr 2022, laut SPE-technischen Fachartikeln.

Vermeidung von Beulen und Druckversagen bei tiefen Verkleidungseinbauten

Ereignisse von Verkleidungseinstürzen aufgrund von Druck und Beulen

Eine Analyse von 17 Tiefwasserprojekten aus dem Jahr 2022 ergab, dass 35 % der Verformungen der Verkleidung auf nicht diagnostizierte Beulungen zurückgingen, wobei die Reparaturkosten durchschnittlich 2,1 Mio. USD pro Ereignis betrugen. Diese Ausfälle traten oft Wochen oder Monate nach der Installation auf, was auf verzögerte strukturelle Reaktionen auf anhaltende äußere Lasten hindeutet.

Mechanik hinter dem Beulen und Druckversagen von Verkleidungsrohren

Wenn die axialen Druckspannungen das Maß überschreiten, das der Rohrschuh an seinem kritischen Lastpunkt verkraften kann, beginnt das Rohr auszuknicken. Die Formel zur Berechnung dieser kritischen Last sieht wie folgt aus: Pcr ist gleich Pi zum Quadrat multipliziert mit E mal I geteilt durch (K mal L) zum Quadrat. Lassen Sie mich die Variablen kurz erklären – E steht für den Elastizitätsmodul, I ist das Flächenträgheitsmoment, K repräsentiert den Endbedingungsfaktor und L bezeichnet die ungestützte Länge des Rohrschutzes. Interessanterweise erzeugen Schieferformationen, die quellfähige Tone enthalten, tatsächlich deutlich größere laterale Kräfte als üblich. Dies hat eine ziemlich erhebliche Auswirkung auf den Wert der kritischen Last. Tatsächlich zeigen Studien, dass Pcr in diesen Schieferbedingungen um etwa 40 % sinkt im Vergleich zu dem, was wir in Sandsteinschichten beobachten. Das ist ein beträchtlicher Unterschied, den Ingenieure während der Planungsphase berücksichtigen müssen.

Einfluss der ungestützten Länge auf das Ausknickrisiko in horizontalen und tiefen Bohrlöchern

Horizontale Bohrungen weisen aufgrund verlängerten, nicht abgestützten Rohrabschnitte eine um 2,3× höhere Ausknickneigung auf als vertikale Bohrungen. Im Permian Basin reduzierten Betreiber die Einsturzvorfälle um 62 %, nachdem sie nicht abgestützte Abschnitte durch verbesserte Zentriererplatzierung auf maximal 12 Meter begrenzt hatten.

Fallstudie: Offshore-Bohrung im Golf von Mexiko mit Ausknicken nach Installation

Ein Tiefwasserprojekt aus dem Jahr 2021 in einer Tiefe von 3.500 m TVD (True Vertical Depth) wies innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss der Bohrung eine Ovalisierung des Rohres (17 % Durchmesserreduktion) auf. Mithilfe einer Finite-Elemente-Analyse konnte die Ursache auf einen 14 Meter langen, nicht abgestützten Abschnitt zurückgeführt werden, der einem äußeren Druck von 12.500 psi durch Verlagerungen der Überlagerung ausgesetzt war.

Strategie: Optimierung der Stützung durch Zentrierer und Zementverklebung zur Reduzierung der effektiven Länge

Versuche in der Nordsee zeigten, dass Zentrierer im Abstand von 8 Metern in Kombination mit harzbasierten Zementsystemen die Lastverteilung um 78 % verbesserten. Dieser Ansatz reduzierte die effektive nicht abgestützte Länge selbst bei stark abgelenkten Bohrrichtungen auf unter 5 Meter.

Optimierung des Do/T-Verhältnisses für strukturelle Stabilität in anspruchsvollen Formationen

Einsturzversagen in Verbindung mit hohen Durchmesser-zu-Wanddicke-Verhältnissen (Do/T)

Feld Daten zeigen, dass 47 % der Verrohrungsversagen in instabilen Schieferformationen bei Rohren mit Do/T-Verhältnissen über 30:1 auftreten (Drilling Integrity Report 2023). Höhere Verhältnisse reduzieren den Einsturzwiderstand um 18–22 % pro 5 Einheiten Verhältniszunahme, da dünnere Wände unter asymmetrischen Formationsspannungen ausknicken.

Einfluss des Do/T-Verhältnisses auf die strukturelle Stabilität der Verrohrung unter Belastung

Die Beziehung zwischen Do/T-Verhältnis und kritischem Einsturzdruck folgt einem nichtlinearen Muster:

| Do/T-Verhältnis | Einsturzdruck (psi) | Verformung beim Versagen (%) |

|---|---|---|

| 25:1 | 5,200 | 2.1 |

| 30:1 | 3,800 | 4.7 |

| 35:1 | 2,100 | 8.9 |

Daten aus API 5C3 Einsturztests am P110 Verrohrungsmaterial

Fallstudie: Standard- vs. Slimhole-Verrohrungsleistung in instabilen Schichten

Ein Projekt aus 2022 im Sichuan-Becken verglich 9â…¥"-Casing (Do/T 28:1) mit Slimhole-7"-Konstruktionen (Do/T 22:1). Nach 18 Monaten zeigten die Standard-Casings eine Ovalisierung von 3,2 mm im Vergleich zu 0,8 mm bei den Slimhole-Konfigurationen unter identischen Geopressuren.

Branchenwechsel hin niedrigere Do/T-Verhältnisse bei Hochrisiko- und Tiefenanwendungen

In der mexikanischen Bucht legen Betreiber für Bohrungen jenseits von 15.000 ft TVD Do/T-Verhältnisse von <25:1 fest – eine Reduktion um 35 % im Vergleich zu den Konstruktionen aus den 2010er Jahren. Dies entspricht den aktualisierten ASME B31.8-Richtlinien, die das Augenmerk auf geomechanische Risiken legen.

Strategie: Auswahl des optimalen Do/T basierend auf Tiefe, Druck und Gesteinsart

Eine dreistufige Auswahlmatrix hat sich etabliert:

- Do/T 15–20:1: Salzkuppeln und tektonische Zonen (>10.000 psi extern)

- Do/T 20–25:1: Konventionelle Lagerstätten (5.000–10.000 psi)

- Do/T 25–28:1: Stabile Formationen (<5.000 psi) mit überwachten Druckverhältnissen

Überprüfung des Casing-Designs für Niederdruck- und Vakuumbedingungen

Casing-Einsturz während Stilllegung und Wartungsarbeiten an der Bohrung

Wenn der Druck innerhalb von Rohrleitungen während eines Brunnenstillstands oder Wartungsarbeiten unter den Druck fällt, der von außen darauf einwirkt, besteht ein erhebliches Kollapsrisiko. Laut einer 2022 im SPE Journal veröffentlichten Studie ereigneten sich fast ein Viertel aller Rohrversagen in Niederdruckbrunnen während laufender Wartungsarbeiten, insbesondere wenn der Innendruck unter 5 MPa sank. Viele übersehen jedoch solche Druckinversionssituationen, bei denen äußere Kräfte letztendlich stärker sind als die inneren Kräfte, die die Struktur zusammenhalten. Herkömmliche Rohrkonstruktionen berücksichtigen diesen Aspekt oft nicht ausreichend, obwohl das Ignorieren verheerende Folgen haben kann.

Bedeutung der Überprüfung der Wandstärke bei Vakuum- und transienten Druckverhältnissen

Die Überprüfung der Wandstärke des Rohrs erfordert die Simulation von vollvakuum-Bedingungen (0 psi Innendruck) kombiniert mit den maximal erwarteten äußeren Lasten. Wichtige Aspekte sind dabei:

- Temporäre Druckänderungen während CO₂-Injektions/-Entnahmephasen

- Zementmantelabbau über 20+ Jahre Bohrlochlebensdauer

- Thermische Schrumpfeffekte in arktischen oder unterseeischen Umgebungen

API TR 5C3-Richtlinien empfehlen Anwenden eines mindesten Sicherheitsfaktors von 1,25 für Vakuumszenarien – eine 20 %ige Erhöhung gegenüber Standarddruckauslegungsfaktoren.

Fallstudie: Onshore-CCS-Bohrloch mit Vakuumwechselbeanspruchung

Ein Kohlenstoffsequestrierungsprojekt im Permian Basin verzeichnete 12 mm Ovalisierung im Produktionsoberrohr nach 18 Monaten Vakuum-Druck-Wechselbeanspruchung. Die Nachversagensanalyse ergab:

| Parameter | Designwert | Tatsächliche Last |

|---|---|---|

| Min. Innendruck | 2 MPa | -0,3 MPa |

| Schwellbelastungsbereich | 180 MPa | 210 MPa |

| Das Ereignis veranlasste die Betreiber, dynamische Drucküberwachungssysteme einzuführen und die Wandstärke für nachfolgende CCS-Bohrungen um 15 % zu erhöhen. |

Anwenden von Sicherheitsfaktoren für zuverlässige Leistung bei niedrigem Innendruck

Moderne Rohrauslegungs-Workflows beinhalten probabilistische Lastmodellierung um Druckunsicherheiten in Anwendungen zur verbesserten Ölförderung (EOR) und Geothermie zu berücksichtigen. Zu den bewährten Praktiken gehören:

- Verwendung der triaxialen Spannungsanalyse anstelle traditioneller biaxialer Modelle

- Echtzeit-Druckrandbedingungsaktualisierungen über SCADA-Integration

- Spezifizierung von kollapsfesten Stahlsorten wie T95 für extreme Einsatzbedingungen

Diese Maßnahmen helfen dabei, die Integrität der Rohrleitung aufrechtzuerhalten, wenn der Innendruck unter die Formationfluidgradienten fällt – ein entscheidender Anforderung für Energieinfrastrukturprojekte der nächsten Generation.

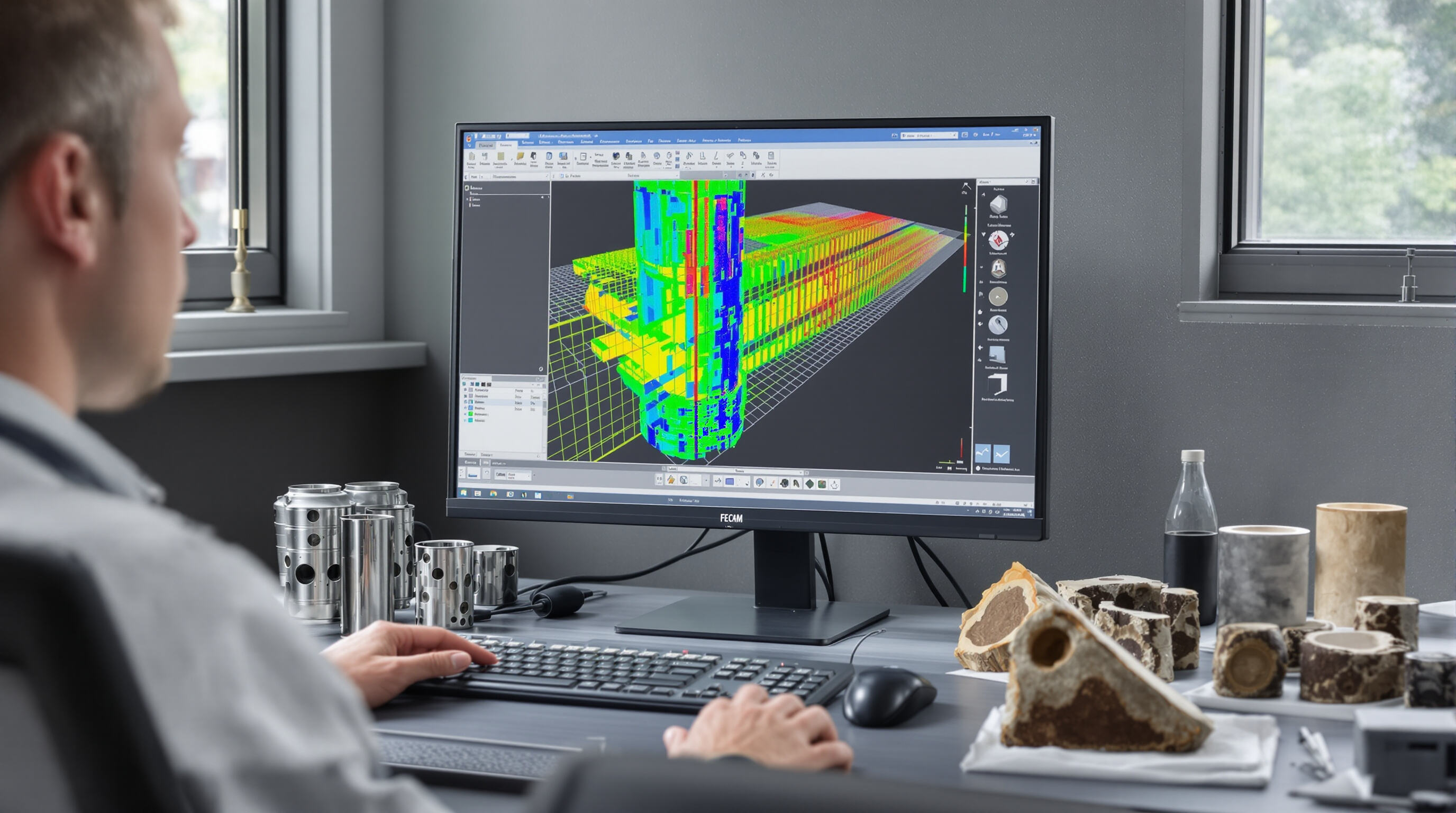

Fortgeschrittene mechanische Modellierung und Finite-Elemente-Analyse in der Rohrleitungssystemauslegung

Nichtgleichmäßige Spannungsverteilung um die Rohrleitung aufgrund von Zement-Gesteins-Wechselwirkungen

Heutige Rohrsysteme müssen mit komplizierten Spannungssituationen umgehen, da der Zement mit den umgebenden Gesteinsformationen interagiert und dabei spezifische Druckbereiche bildet. Es handelt sich hierbei nicht um gewöhnliche äußere Druckverhältnisse. Wenn Zement auf Gesteinsmaterialien trifft, entsteht dadurch tatsächlich eine ungleichmäßige Verteilung der mechanischen Belastung über die Rohrwände. Eine solche Ungleichheit beschleunigt Verschleißerscheinungen viel schneller, als allgemein angenommen. Ingenieure setzen zunehmend eine Methode namens Finite-Elemente-Analyse, kurz FEA, ein, um diese Vorgänge besser zu verstehen. Mit Hilfe von FEA-Tools können sie analysieren, wie der Zement bis in mikroskopisch kleine Details im Bereich von Mikrometern mit den Rohren verbunden ist. Was sie dabei entdecken, überrascht oft, denn viele Schwachstellen zeigen sich einfach nicht, wenn man ältere Berechnungsmethoden anwendet, die davon ausgehen, dass alles linear funktioniert.

Fortschritte in der mechanischen Modellierung von Rohren unter einwirkenden Spannungen

Neue Durchbrüche bei Multi-Physik-Simulationen berücksichtigen nun gleichzeitig Temperaturgradienten, Gesteinsplastizität und fluinduzierte Korrosion. Eine Studie aus dem Jahr 2024 validierte diese Modelle anhand von Felddaten von 17 Geothermiebohrungen und erreichte dabei eine Genauigkeit von 92 % bei der Vorhersage von Verformungsschwellen der Rohrleitung. Diese Präzision ermöglicht es Ingenieuren, die Wandstärke dynamisch anzupassen, basierend auf Echtzeit-Geodruck-Updates.

Finite-Elemente-Analyse des Rohr-Zement-Formation-Systems: Vermeidung von Entklebung und Mikroannuli

Der wahre Wert der FEA zeigt sich bei der Analyse dreiteiliger Systeme – Rohr, Zementschlauch und umgebendes Gestein. Durch die Simulation von Temperaturwechseln und Druckstößen können Ingenieure Entklebungsrisiken in Hochenthalpie-Reservoirs identifizieren. Eine bahnbrechende Methode aus dem Jahr 2023 reduzierte die Bildung von Mikroannuli in sauregasführenden Bohrungen um 40 %, indem die elastischen Module des Zements durch FEA-gestützte Materialauswahl optimiert wurden.

Fallstudie: HPHT-Bohrung im Tarim-Becken, validiert durch Gesamt-System-FEA

Das HPHT-Projekt, das im Tarim-Becken in China stattfand, stellte die Finite-Elemente-Analyse (FEA) wirklich auf die Probe. Das Ingenieurteam führte Simulationen mit ziemlich leistungsfähter Software zur Finite-Elemente-Analyse durch, um vorherzusagen, wie die Verrohrung diesen extremen Bedingungen standhalten würde – wir sprechen hier von Formationen mit Drücken von bis zu 162 MPa und Temperaturen von etwa 204 Grad Celsius. Nachdem das Bohren abgeschlossen war, verglichen sie die tatsächlichen Messwerte mit den Simulationsergebnissen. Das Ergebnis? Eine Abweichung von weniger als einem halben Prozent zwischen realen Daten und Computermodellen. Eine solch hohe Genauigkeit gibt Ingenieuren das nötige Vertrauen, um mit solch harten Untergrundbedingungen umzugehen, bei denen Fehler teuer sein können.

Kombination von FEA und Felddaten, um die Lücke zwischen Theorie und Leistung zu schließen

Industrieführende Unternehmen senden heutzutage vermehrt Bohr-Telemetriedaten in ihre FEA-Modelle zurück. Dabei geht es um Dinge wie Vibrationsmuster, Drehmomentmessungen und plötzliche Druckspitzen während des Betriebs. Als ein Schiefergasprojekt ein solches Rückkopplungssystem implementierte, sank die Anzahl der Rohrverkleidungsdefekte um etwa 31 % über 50 Bohrlöcher hinweg. Das ist im Vergleich zu älteren Methoden, bei denen Ingenieure lediglich auf statische Konstruktionsberechnungen vertrauten, ziemlich beeindruckend. Was wir hier beobachten, ist im Grunde eine neue Denkweise darüber, wie Verkleidungsröhre im Laufe der Zeit stabil bleiben. Durch die Kombination von Computersimulationen mit realen Daten aus tatsächlichen Bohrbedingungen hat sich der Bereich der Verkleidungshaltbarkeit teilweise neu ausgerichtet.

FAQ

Was ist der Hauptzweck bei der Berechnung der Wanddicke von Verkleidungsrohren unter äußerem Druck?

Der Hauptzweck ist es, die strukturelle Integrität von Rohrleitungen sicherzustellen, um ein Versagen oder Beulen unter äußeren Druckbelastungen wie Bodenkompression und hydrostatischen Kräften zu verhindern.

Wie unterstützt der ASME B31.3-Standard bei der Berechnung der Wanddicke?

Der ASME B31.3-Standard stellt eine Formel bereit, um die minimal erforderliche Wanddicke zu bestimmen, indem er den äußeren Druck, den Außendurchmesser des Rohrs, die Streckgrenze des Materials und die Verbindungseffizienz berücksichtigt.

Warum gewinnt die Echtzeit-Geopressure-Modellierung bei der Konstruktion von Rohren zunehmend an Bedeutung?

Die Echtzeit-Geopressure-Modellierung ermöglicht dynamische Updates und Anpassungen während des Betriebs und reduziert dadurch erheblich das Risiko eines Versagens in komplexen und hochdruckbelasteten Umgebungen.

Welche sind einige wichtige Strategien, um Beulen und Kompressionsversagen bei tiefen Rohrinstallationen zu verhindern?

Strategien umfassen die Optimierung der Stützung mithilfe von Zentrierern und Zementverklebung, die Reduzierung der effektiven ungestützten Länge sowie den Einsatz der Finite-Elemente-Analyse zur genauen Modellierung der Spannungsverteilung.

Warum ist das Do/T-Verhältnis entscheidend, um Rohrleitungsversagen zu vermeiden?

Das Do/T-Verhältnis wirkt sich direkt auf den Einsturzwiderstand aus; höhere Verhältnisse stehen in Verbindung mit erhöhten Ausfallraten, wodurch eine Optimierung entscheidend ist, um die strukturelle Stabilität aufrechtzuerhalten.

Wie verändert die Finite-Elemente-Analyse (FEA) das Design von Rohrsystemen?

FEA ermöglicht die Simulation komplexer Wechselwirkungen zwischen Rohr, Zement und Gestein, liefert detaillierte Erkenntnisse zur Spannungsverteilung und erlaubt eine Optimierung zur Verbesserung von Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Versagen.

Inhaltsverzeichnis

-

Grundlagen von Leitungsrohr Berechnung der Wanddicke unter äußerem Druck

- Wie äußere Boden- und hydrostatische Drücke die Rohrdichtigkeit beeinflussen

- Grundprinzipien der Berechnung der Rohrwanddicke unter äußerem Druck

- Die Bedeutung von Formation und Geopressure-Daten bei der ersten Schätzung der Wanddicke

- Fallstudie: Tiefe Bohrung im Sichuan-Becken mit hohen äußeren Lasten

- Neuer Trend: Echtzeit-Geodruck-Modellierung bei der Auslegung von Kasrohren

-

Vermeidung von Beulen und Druckversagen bei tiefen Verkleidungseinbauten

- Ereignisse von Verkleidungseinstürzen aufgrund von Druck und Beulen

- Mechanik hinter dem Beulen und Druckversagen von Verkleidungsrohren

- Einfluss der ungestützten Länge auf das Ausknickrisiko in horizontalen und tiefen Bohrlöchern

- Fallstudie: Offshore-Bohrung im Golf von Mexiko mit Ausknicken nach Installation

- Strategie: Optimierung der Stützung durch Zentrierer und Zementverklebung zur Reduzierung der effektiven Länge

-

Optimierung des Do/T-Verhältnisses für strukturelle Stabilität in anspruchsvollen Formationen

- Einsturzversagen in Verbindung mit hohen Durchmesser-zu-Wanddicke-Verhältnissen (Do/T)

- Einfluss des Do/T-Verhältnisses auf die strukturelle Stabilität der Verrohrung unter Belastung

- Fallstudie: Standard- vs. Slimhole-Verrohrungsleistung in instabilen Schichten

- Branchenwechsel hin niedrigere Do/T-Verhältnisse bei Hochrisiko- und Tiefenanwendungen

- Strategie: Auswahl des optimalen Do/T basierend auf Tiefe, Druck und Gesteinsart

-

Überprüfung des Casing-Designs für Niederdruck- und Vakuumbedingungen

- Casing-Einsturz während Stilllegung und Wartungsarbeiten an der Bohrung

- Bedeutung der Überprüfung der Wandstärke bei Vakuum- und transienten Druckverhältnissen

- Fallstudie: Onshore-CCS-Bohrloch mit Vakuumwechselbeanspruchung

- Anwenden von Sicherheitsfaktoren für zuverlässige Leistung bei niedrigem Innendruck

-

Fortgeschrittene mechanische Modellierung und Finite-Elemente-Analyse in der Rohrleitungssystemauslegung

- Nichtgleichmäßige Spannungsverteilung um die Rohrleitung aufgrund von Zement-Gesteins-Wechselwirkungen

- Fortschritte in der mechanischen Modellierung von Rohren unter einwirkenden Spannungen

- Finite-Elemente-Analyse des Rohr-Zement-Formation-Systems: Vermeidung von Entklebung und Mikroannuli

- Fallstudie: HPHT-Bohrung im Tarim-Becken, validiert durch Gesamt-System-FEA

- Kombination von FEA und Felddaten, um die Lücke zwischen Theorie und Leistung zu schließen

-

FAQ

- Was ist der Hauptzweck bei der Berechnung der Wanddicke von Verkleidungsrohren unter äußerem Druck?

- Wie unterstützt der ASME B31.3-Standard bei der Berechnung der Wanddicke?

- Warum gewinnt die Echtzeit-Geopressure-Modellierung bei der Konstruktion von Rohren zunehmend an Bedeutung?

- Welche sind einige wichtige Strategien, um Beulen und Kompressionsversagen bei tiefen Rohrinstallationen zu verhindern?

- Warum ist das Do/T-Verhältnis entscheidend, um Rohrleitungsversagen zu vermeiden?

- Wie verändert die Finite-Elemente-Analyse (FEA) das Design von Rohrsystemen?